東京都の公立学校や都立高校の先生は、教育公務員といって公務員の地位です。したがって、初任給や月給、年収などが東京都のホームページで公開されています。しかし、その計算は非常に難しく、またページ自体が見づらいことでも有名です……

そこでこの記事では、

・これから学校の先生を目指す方

・教員1年目の方

・学校業界を知りたいという方

へ向けて、東京都の教員の初任給について解説してきます。

なお、当方は現在は税理士として活動しています。東京銀座に税理士・行政書士事務所を構えていますので、相続や遺言、税金に関するご相談があるという方はこちらのお問い合わせフォームからご連絡下さい。また、当事務所ホームページはこちらをご覧ください。

関連として、東京都の教員について、「月給や年収の詳細」「月給や年収の概要」「賞与(ボーナス)」を以下の記事でそれぞれ解説しておりますので、気になる方はご参考になさってください。

それでは、本題に入っていきます。

東京都教員の初任給

給与(月給)とは?

給与とは、月給にあたるものです。一般的には「給料」などと呼ぶことが多いですが、公務員の場合は「給与」という名称で統一されています。

給与は、主に以下の要素で構成されています。

給与=給料+手当

このような構成です。もう少し詳しくすると、以下のようになります。

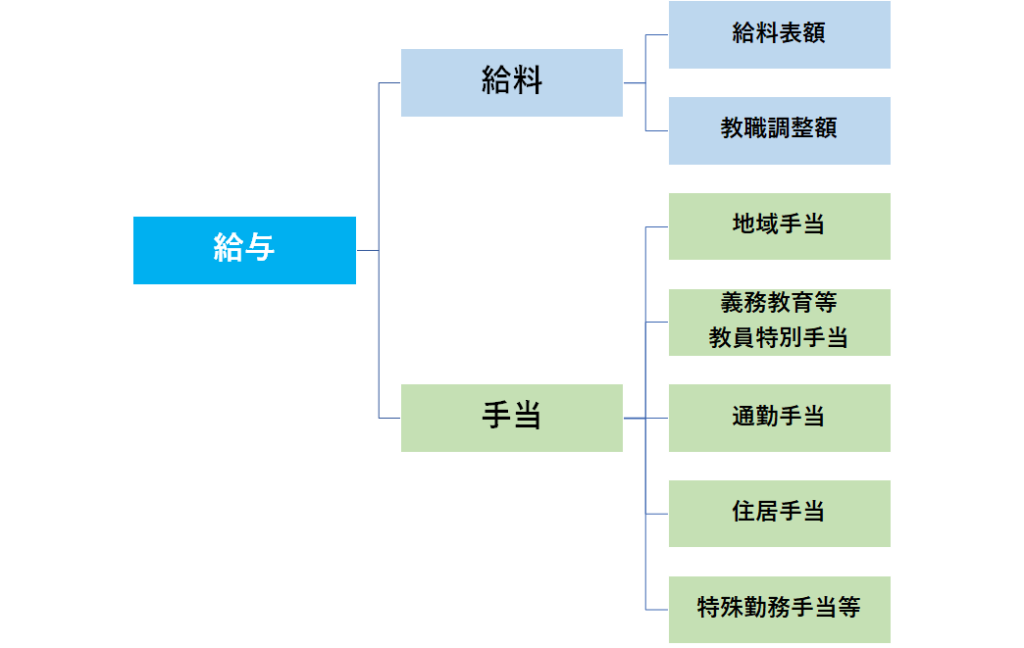

給料はそれぞれ「給料表額」と「教職調整額」に、手当は「地域手当」や「義務教育等特別手当」などで構成されています。特に手当は人によって支給の有無がことなり、通勤手当、住居手当などは当然ですがもらえる人ともらえない人がいます。したがって、初任給を考える上では、このような手当ては控除していく必要があります。

これらの「給料」と「手当」の中でも、金額が比較的大きく、かつ基本的に全員がもらうこととなるのが、「給料表額」「教職調整額」「地域手当」「義務教育等教員特別手当」の4つです。

ですので、初任給の計算式は、

給料(給料表額+教職調整額)+手当(地域手当+義務教育等教員特別手当)

のようになります。これら以外(通勤手当など)は、人によって支給額がことなるので、今回は無視したいと思います。

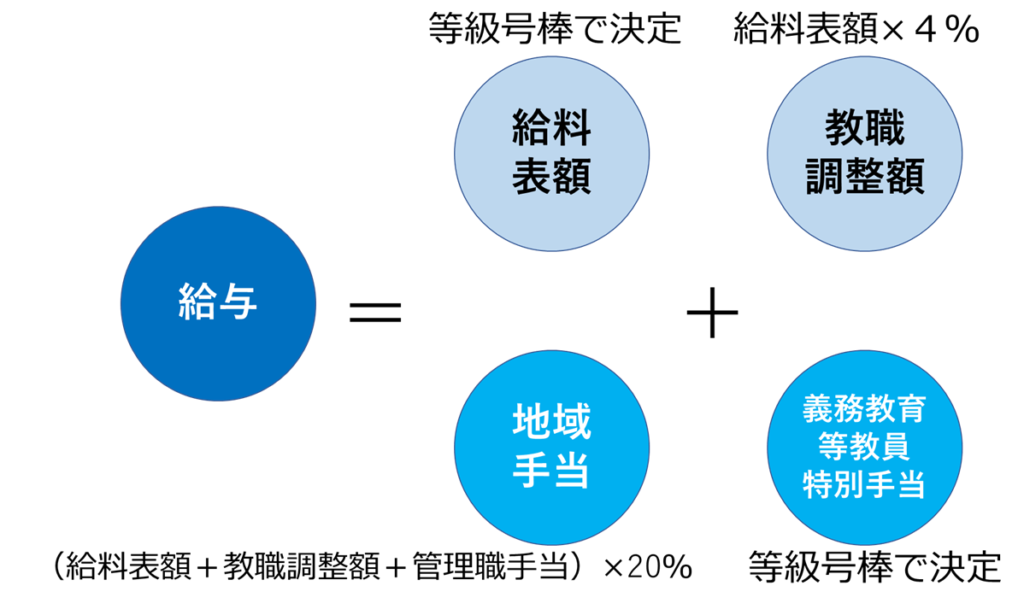

この4つの要素の計算式を表したのが以下の図です。

意味不明な単語が並んでいるかと思います。特に地域手当は長ったらしいですね。これらの詳細は後程解説していきますので、ここでは給与は4つの要素の足し算だということを理解して頂ければと思います。

それでは、初任給の具体的な計算に入っていきます。

初任給の計算

給料表額

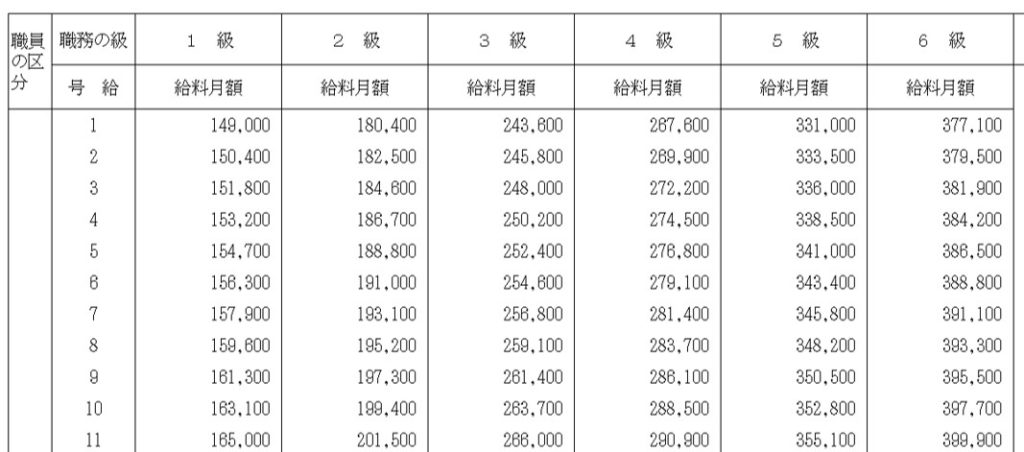

給料表額とは、東京都人事委員会が公開している「東京都職員給料表」の金額のことです。こちらのページで公開されています。(東京都職員給料表ページ)

実際には、このような表です。ちなみに、横軸の「級」を等級と呼び、縦軸の「号」を号俸と呼びます。

1級~6級までの列があり、それが下に行くにつれ金額が大きくなっていっています。この下にいくというのは、号俸が大きくなることと対応しています。

ちなみに、大卒初任者は2級9号からスタートします。

表を確認すると、2級9号は197,300円なので、この金額が、東京都教員初任給のベースとなります。ちなみに、この〇級〇号というのを「等級号棒」と呼んだりします。

号棒がどのように大きくなるのかなど、号棒についてもっと詳しく知りたいという方は、こちらの記事をご確認ください。

教職調整額

教職調整額とは、管理職以外の教員に支給される手当です。手当等という分類ですが、先ほどの図の通り、給料表額に加算され給料の一部を構成します。

この教職調整額は、教員のみなし労働の根源ともなっている手当であり、悪とする風潮がとても強いです。というのも、教員に残業代が支給されないのは、この教職調整額が支給されているからなのです。

一方で、教職調整額は給料表額の4%しか支給されません

つまり、先ほど確認したように、新卒教員の給料表額は197,300円(2級9号)でしたので、教職調整額は7,892円です。あまりに少ない数字ですね。これは「教職員給与特別措置法」という教員の残業代などに関する法律が制定された昭和46年の教員の残業時間(月で8時間程度)を基に算出されているため、このような少額になっているのです。実際、今日の教員の残業時間は月60時間程度と当時の7倍以上になっていますから、この4%という数字がいかに小さいか分かって頂けるかと思います。

しかし今回はあくまでも初任給の解説ですので、給与の妥当性についてはここまでにして次に進みたいと思います。

地域手当

地域手当とは、地域による物価の違いなどを考慮して支給される手当です。

一般企業で言うところの大都市手当です。23区および多摩地区について、

(給料+扶養手当+管理職手当)×20% の金額が支給されます。

ここでいう給料は、ここまでに解説した「給料表額」と「教職調整額」(給料表額×4%)を合計した値のことを示します。

ちなみに、都外地区では12%支給されます。また、島しょ地域では地域手当が支給されませんが、その代わりへき地手当が支給されます。

では、新卒教員の地域手当の支給額を計算してみましょう。初任なので管理職手当は0、扶養手当も0とすれば、

(給料表額+教職調整額)×20%=(197,300+7,892)×0.2≒41,038

となります。地域手当は20%と大きな金額が加算されるため、東京都教員の手当の中でもメインとなるものです。

義務教育等教員特別手当

義務教育等教員特別手当とは、「学校教育の水準の維持向上のための義務教育諸学校の教育職員の人材確保に関する特別措置法」第3条の趣旨に沿うための手当です。もともとは優秀な人材確保を目的として制定されていますが、現在はその意味も薄れているといえます。

ちなみに、数字が非常に分かりにくいことが特徴になります。

というのも、地域手当のように給料×〇%という形ではなく、一律〇円という形でもなく、等級号棒によって決定されるのです。つまり、最初に解説した給料表額のように、「〇級〇号だと〇〇円」というように決定されるのです。

ちなみに、大卒初任者の場合は2,530円です。

義務教育等教員特別手当の金額について詳しく知りたいという方は、こちらのページを参照ください。

→義務教育等教員特別手当に関する規則

これで、東京都教員の初任給を算出するための要素が整いました。算定式としては、ここまでに解説してきた「給料表額」「教職調整額」「地域手当」「義務教育等教員特別手当」の4要素を合計した値が、初任給の金額となります。細かくいうと通勤手当や住宅手当などもありますが、これらは人によって支給額が変化するため、考慮外とします。

東京都教員の初任給

東京都の教員の初任給は、およそ248,760円です。

計算方法は、ここまで計算した「給料表額」「教職調整額」「地域手当」「義務教育等特別手当」の4要素の足し算ですので、

初任給=給料表額+教職調整額+地域手当+義務教育等教員特別手当=197,300+7,892+41,038+2,530=248,760円

という形です。私も以前都立高校の教員として勤務しておりましたが、教員の認識として、「東京都教員の初任給は25万円」というものがありますので、納得して頂けるかと思います。ちなみに、初任者の年収はおよそ398万円です。

最後に、手取りについてざっと考えてみましょう。大卒新採の方であれば住民税は2年目から徴収されるため、1年目は所得税や健康保険・年金等が差し引かれた分が手取りとなります。大雑把に、1年目に引かれる税金・保険・年金は、およそ4万円程度です。(2年目は、およそ5万円ひかれます。収入の4/5が手取りになるようなイメージです。ボーナスも同様に、手取りは額面の4/5程度となります)

したがって、初任給のうち手取りはおよそ21万円くらいということになります。

途中、少し細かい計算もありましたが、以上が東京都教員の初任給と手取りの解説となります。

ちなみに、ここまでの計算式を理解して頂けたのであれば、

・3年後の給与はいくらか

・主任教諭になったら給与はいくらか

・ボーナス(賞与)はいくらもらえるのか

なども直ぐ理解できますので、気になるという方は以下の記事をご参考にしてください。

以上、東京都教職員の初任給と手取りについて解説しました。教員として働いており今後のライフプランを立てたい方、これから教員を目指している方の参考になれば幸いです。また、当記事は東京都の教員に絞って計算・解説を行いましたが、東京都以外の教員もおおよそこのような給与・年収カーブの構造になると思いますので、初任給の割合を考慮するなどして、ご自分の自治体の教員の手取り等を概算することができるかと思います。参考にして頂ければ幸いです。

なお、当職事務所ですが、税理士・行政書士事務所として、個人で事業をやっている方の申告や相続税・贈与税申告などを業務として行っています。公務員は副業禁止ではありますが、許可を得た上で副業を行っている方、相続によって親族の不動産賃貸事業を引き継いだ方や、親族の不幸があり相続税申告が必要な方など、税務に関するお悩み・ご相談があるという方は、お気軽に当事務所までご連絡ください。

個人事業や贈与・相続に関するお悩みは当事務所にご相談ください

前述の通り、当事務所は、税理士や行政書士、1級FP技能士として、個人事業に関する確定申告や、相続税・贈与税の申告、相続に関する税金シミュレーション、相続前の税金対策、遺言書作成支援などを業務として行っています。

教員として働いていく上で、副業の確定申告が必要である、親族の不動産賃貸事業を相続で引き継いだ、ご家族の相続が発生したので相続税申告が必要だ、将来の相続に備えたい、遺言書を作成したい、ライフプランを考えたい、等々のお悩みがあると存じます。教員として働きながらこれらの対策を専門的に行っていくのは、時間的観点からも、専門的観点からも難しく、かつリスクが高いといえます。

事業、相続、贈与など税務に関するお悩みがありましたら、当事務所にご相談頂ければと思います。詳しくは、以下のページをご確認ください。

また、ご相談やご依頼については、下記のお問い合わせフォームからお待ちしています。

お問い合わせをお待ちしています。

事務所代表プロフィール

代表氏名:木村 成(きむら じょう)

保有資格:

・税理士

・1級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP1級)

・中小企業診断士(経営コンサルタントの国家資格者)

・行政書士(行政手続、法律書類作成の国家資格者)

・中学、高等学校一種教員免許(元高校教員)

業務内容:

東京都銀座にて、中小企業・小規模事業者の方の支援を業務として行っております。税理士としては法人や個人の申告代理、相続関連業務など、行政書士としては告訴状作成、会社設立の代理や営業許認可取得の代理など、中小企業診断士としては経営コンサルティングを中心に活動しております。税理士・行政書士・中小企業診断士の3つの資格を活用して、税務面・法務面・経営面の3つの視点から、依頼者の方の支援を行っております。

誠心誠意、迅速かつ丁寧な対応をモットーに活動しております。

皆様のご相談、ご依頼をお待ちしております。

-1024x386.png)

-1024x384.png)