昨今、教員の働き方改革などが大変大きな話題となっています。実際に教員の残業時間・労働時間は長い事で知られており、仕事の絶対量の削減や業務改善が急務と言われています。

一方で、地方公務員の中では年収がある程度高いということも事実だと思われます。

今回の記事では、東京都の効率教員に焦点を絞り、その「年収」と「労働時間」から「時給」を計算してみたいとも思います。

特に、

・現在東京都の教員として働いており、今後のキャリアプランやライフプランをお金の面から立てたい方

・現在東京都の教員を目指しており、給与月額や年収が知りたい方

にとって当記事が役に立ってもらえればと思う次第です。

なお、当方は現在は税理士として活動しています。東京銀座に税理士・行政書士事務所を構えていますので、相続や遺言、税金に関するご相談があるという方はこちらのお問い合わせフォームからご連絡下さい。また、当事務所ホームページはこちらをご覧ください。

東京都教員の時給を解説

東京都教員の月収・年収

まず、東京都教員の月収から考えていきましょう。

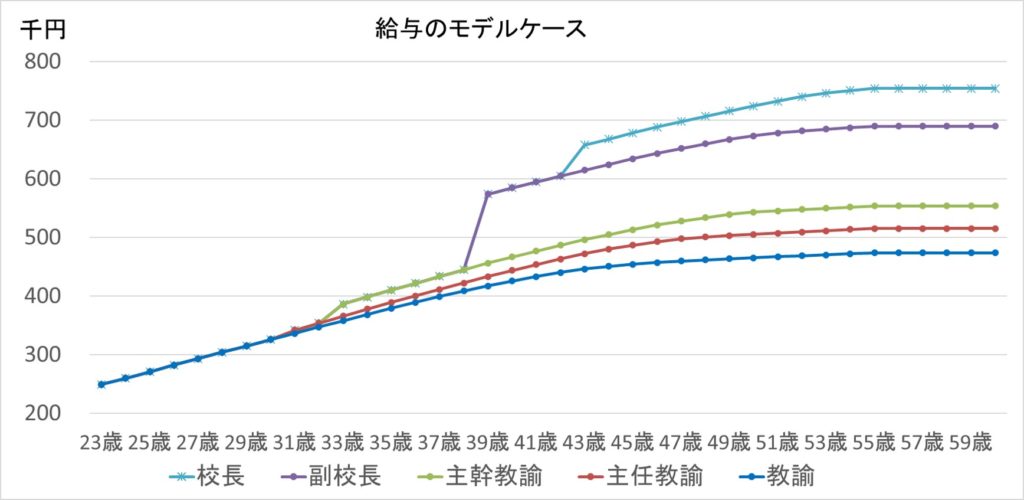

計算過程は一旦おいておいて、東京都教員の月収はおよそ以下の通りとなります。

これが、月収(給与)となります。それぞれ最速で昇任試験選考に合格した場合を想定しております。

ポイントとなる年齢での月収は、以下の通りです。

・大卒初任給の月収: 248,760円

・31歳主任教諭の月収:341,489円

・33歳主幹教諭の月収:385,784円

・39歳副校長の月収:573,510円

・43歳校長の月収:657,163円

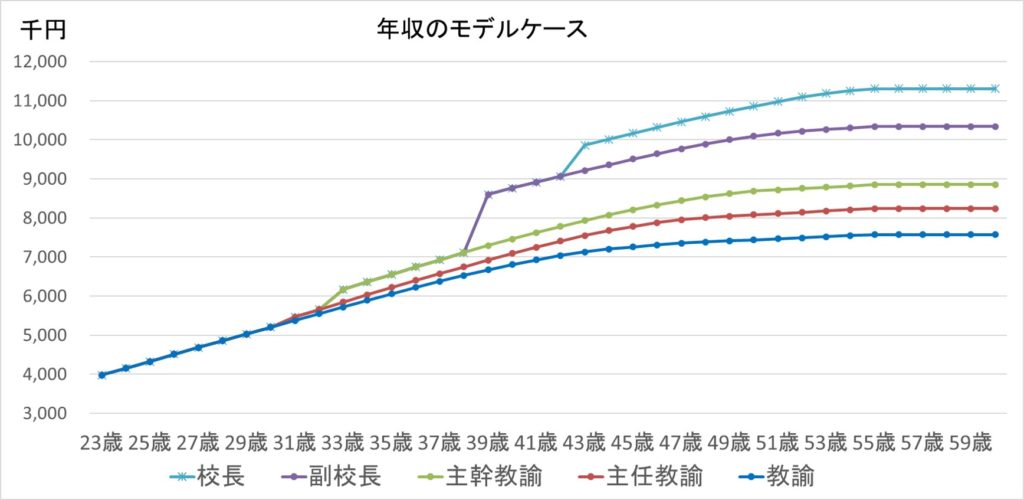

これを年収ベースに換算したのが、以下のグラフになります。

これが、年収となります。先ほどの月収と同じく、それぞれ最速で昇任試験選考に合格した場合を想定しております。

ポイントとなる年齢での年収は、以下の通りです。

・大卒初任給の年収: 248,760×16=約398万円

・31歳主任教諭の年収:341,489×16= 約546万円

・33歳主幹教諭の年収:385,784円×16= 約617万円

・39歳副校長の年収:573,510円×15=約860万円

・43歳校長の年収:657,163円×15=約986万円

いかがでしょうか。思ったより高いな、と想像する方も多いかもしれません。教育公務員は区役所などの地方公務員と比べて給与が高いことで知られており、上記の年収も少し高めだなと感じた方もいらっしゃるかと思います。

ちなみに、この「月収」「年収」の計算方法は、教育委員会等が公表している俸給表(給与のベースとなるもの)・教育委員会規則などを基に詳細に計算したものとなります。計算方法について知りたいという方は、以下の記事をご確認ください。

※給与や年収の計算方法の概要が知りたい!という方は、以下のリンクをご確認ください。

※給与や年収の計算方法の詳細が知りたい!という方は、以下のリンクをご確認ください。

※賞与・ボーナスの計算を知りたいという方は、以下のリンク記事をご確認ください。

それでは、本題に入っていきたいと思います。

ここまで、東京都教員の年収について解説しました。続いて、労働時間について解説したいと思います。

労働時間

今回は、時給の計算方法として、「年収÷年間労働時間」を考えていきたいと思います。したがって、次に考えるべきは労働時間です。

教員の労働時間は非常に長いです。

これは言うまでもなく周知の事実かと思います。

教員の労働時間に関する特徴としては、

(1)昼休みがない(給食立会、生徒対応、5限準備、採点等で全て潰れる)

(2)始業が早い(8時半朝礼の学校の場合、遅くとも8時にはほとんどの教員が出勤)

(3)終業が遅い(18時まで部活、その後に授業準備等を行う)

(4)土日が潰れる(運動部の場合、少なくとも土日の片方は練習or大会が入る)

などが挙げられます。(書いただけで少し恐ろしくなりました…)

私自身、現在は中小企業診断士・行政書士として活動をしておりますが、新卒では東京都教員の正規採用として働いておりました。比較的ラクな学校だったと思いますが、「昼休み無し」「7時半出勤」「18時退校」「土日部活あり」でした。おそらく、18時に帰れるというのは大変恵まれた学校だったのではないかと感じています。(本来の終業は16時45分です)

これらを参考に、以下のように1日当たりの労働時間を職位別に概算しました。

・教諭:10時間(8時~18時。休憩なし)

・主任教諭:10時間(同上)

・主幹教諭:11時間(8時~19時。休憩なし)

・副校長:12時間(7時~19時。休憩なし)

・校長:8時間(8時~17時。休憩あり)

いかがでしょうか。非常に難しいところではありますが、おおよそ実態と一致するのではないでしょうか。

次に、年間の労働日数について考えてみます。令和2年の年間平日数は246日とし、ここから年休(有休)と夏休を引き、部活動の出勤日を足します。部活動は、少なめですが一か月に2回しかないものとしましょう。

すると、1年あたりの出勤日は、

平日数246日-年休10日(20日のうち半分消化)-夏休5日+部活動24日=255日

となります。

あとは、この255日に上記で算定した役職ごとの1日当たり勤務時間を掛けることで、年間労働時間が算出できます。(管理職については部活動はありませんが、各種団体への出張などがあることを踏まえ、年間出勤日は管理職・非管理職ともに同じとしております。)

これで全ての条件が出そろいました。「年収」「年間労働時間」が算出できましたので、本題の時給について解説します。

東京都教員の時給

それでは、本題の「東京都教員の時給」の概算について解説します。

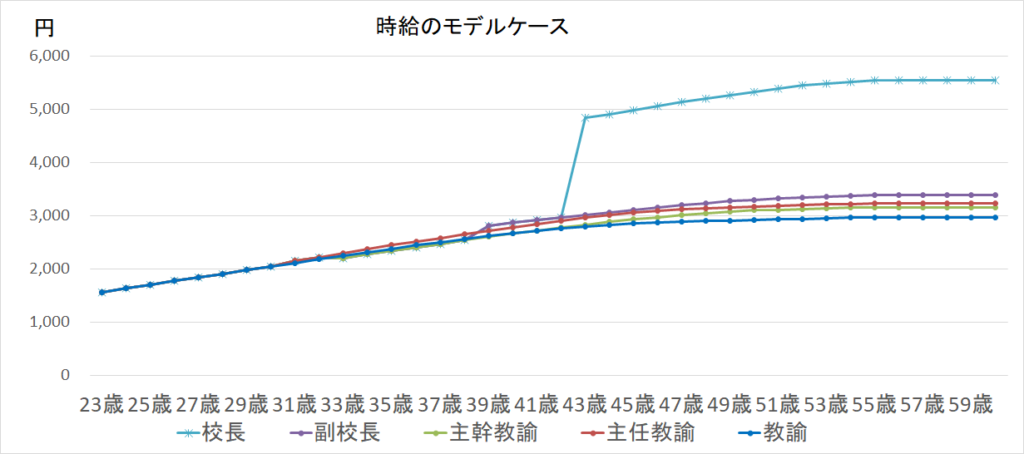

時給は、おおよそ以下のようになっていると試算されます。

いかがでしょうか。確認となりますが、このモデルケースは最速昇格(最速で昇任試験に合格する)を前提とした年収を、年間労働時間で割ることによって計算しています。したがって、昇任試験に落ちた場合や受験を見送った場合には、年収が下がるため時給も下がることとなります。(このモデルでは部活動の手当を考慮していませんが、1回あたり4,000円~5,000円程度ですので、時給計算には大きな影響はありません。)

このグラフから分かることを、ざっとまとめると、以下のようになります。

・大卒新任の教員の時給は、1,600円程度である

・その後の昇格(昇進)により時給はあがるが、定年まで勤務しても3,000円程度である

・昇格によっても時給はほぼ変化しない

・唯一、昇格によって時給が上がるのは校長への昇格であり、時給が5,000円程度と倍近く跳ね上がる

このような形になります。当然、校種や学校ごとの残業時間の違い、個々人の作業スピードなどによって時給計算は非常に大きく事となりますので、全体の平均として考えて頂ければと思います。

そして、このモデル計算にあたって最も重要なことは、「持ち帰り業務を計算に含めていない」という点です。

当然、持ち帰り業務を行っている時間は労働時間です。しかし、残業代も手当もでません。したがって、時給計算においては「年収÷労働時間」の分子は変わらず分母だけ大きくなるため、その分だけ時給が下がる計算となります。

おそらく、特に若手の先生方の殆どは、授業準備が追い付かないなどの理由から持ち帰り作業をしていると思います。私自身も、採用2年目は必ず持ち帰り業務をしていました(平日夜及び土日)。この持ち帰り業務の部分は、文部科学省による教員の労働時間調査でも明示されない非常にブラックな要素です。

以上、東京都教職員の時給について解説しました。教員として働いており今後のライフプランを立てたい方、これから教員を目指している方の参考になれば幸いです。また、当記事は東京都の教員に絞って計算・解説を行いましたが、東京都以外の教員もおおよそこのような給与・年収カーブの構造になると思いますので、初任給の割合を給与に乗ずるなどして、ご自分の自治体の教員の時給を概算することができるかと思います。参考にして頂ければ幸いです。

なお、当職事務所ですが、税理士・行政書士事務所として、個人で事業をやっている方の申告や相続税・贈与税申告などを業務として行っています。公務員は副業禁止ではありますが、許可を得た上で副業を行っている方、相続によって親族の不動産賃貸事業を引き継いだ方や、親族の不幸があり相続税申告が必要な方など、税務に関するお悩み・ご相談があるという方は、お気軽に当事務所までご連絡ください。

個人事業や贈与・相続に関するお悩みは当事務所にご相談ください

前述の通り、当事務所は、税理士や行政書士、1級FP技能士として、個人事業に関する確定申告や、相続税・贈与税の申告、相続に関する税金シミュレーション、相続前の税金対策、遺言書作成支援などを業務として行っています。

教員として働いていく上で、副業の確定申告が必要である、親族の不動産賃貸事業を相続で引き継いだ、ご家族の相続が発生したので相続税申告が必要だ、将来の相続に備えたい、遺言書を作成したい、ライフプランを考えたい、等々のお悩みがあると存じます。教員として働きながらこれらの対策を専門的に行っていくのは、時間的観点からも、専門的観点からも難しく、かつリスクが高いといえます。

事業、相続、贈与など税務に関するお悩みがありましたら、当事務所にご相談頂ければと思います。詳しくは、以下のページをご確認ください。

また、ご相談やご依頼については、下記のお問い合わせフォームからお待ちしています。

お問い合わせをお待ちしています。

事務所代表プロフィール

代表氏名:木村 成(きむら じょう)

保有資格:

・税理士

・1級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP1級)

・中小企業診断士(経営コンサルタントの国家資格者)

・行政書士(行政手続、法律書類作成の国家資格者)

・日商簿記1級

・中学、高等学校一種教員免許(元高校教員)

業務内容:

東京都銀座にて、中小企業・小規模事業者の方の支援を業務として行っております。税理士としては法人や個人の申告代理、相続関連業務など、行政書士としては告訴状作成、会社設立の代理や営業許認可取得の代理など、中小企業診断士としては経営コンサルティングを中心に活動しております。税理士・行政書士・中小企業診断士の3つの資格を活用して、税務面・法務面・経営面の3つの視点から、依頼者の方の支援を行っております。

誠心誠意、迅速かつ丁寧な対応をモットーに活動しております。

皆様のご相談、ご依頼をお待ちしております。

-1024x386.png)

-1024x384.png)